アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

自然環境の中の建築物というふうに考えてもると、「ランドスケープの中の建築」概念と、「ランドスケープとしての建築」概念と二つあるような気がします。先ほどの日吉ダムの建物などに関しては、どちらかといえばランドスケープとしての建築です。「としての」といっても、もちろん、そこにある岩でみなければ、土でもありません。しかし、概念のレベルで、ある種の軟らかい状況をもち、自然のペーストとそれから建築のペーストを扱うことによって、そういったものができるのではないか、と思うのです。今世の中、軽い方向に目を向けているようですが、決して軽いのが嫌いだということではありません。軽さや透明性は、建築物を上に軽くもち上げたりすることでなく、それもまた抽象概念だろうと思うんです。ですから軽く浮かせた透明な箱と決定的に違うとすれば、ユニバーサル・スペースとしての空気がミディアムなのか、それともドロドロした重油のようなものがミディアムなのか、というところが違う部分ではないかと思います。

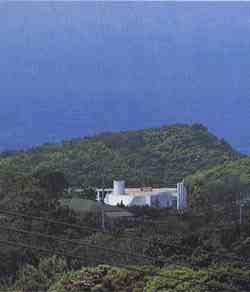

これは「ランドスケープとしての」という部分もありますが、ランドスケープの中の建築の一例として八丈島に計画した建物です。ランドスケープの中に対応したかたちで建築を投入してみたかったのです。

敷地は、あくまでもそのとき状況によって与えられた線です。

ここでは先ほどの「スペースJー5」とは違って、むしろ敷地の輪郭をあまり意識させないほうがよかろうと判断しました。建築は常に敷地の中に入らなければいけないことが、数学でいう公理のようなものであると思いますが。この状況では、もう少し広い対応の仕方をしてもいいだろう都、そっぽを向いたような方向ですが、山を向いたり、なだらかな傾斜面に合わせたりして野外劇場をつくっています。

これもやはりそういった建築のミディアムのようなものを発想の中に含んでいるものの一つだと思いますが、今計画中の文学記念館です。

高知県の大方町は、海岸でホエール・ウオッチングなどできることで有名な小さい町です。大方は川端文学賞などを受賞された文学者の上林暁さんの生まれ故郷です。もう十数年前に亡くなられましたが、その人の文学記念館と、図書館、公民館機能を併せもつ建物をつくってほしいとのことでした。

上林さんの著書を読めば読むほど素晴らしいと思ったんですけど、自分のキャラクターとずいぶん隔たりがあるとも感じました。その方の文学記念館は、心からその作家のマニアで熱狂的なファン以外の設計者はつくる資格がないのではないかと思ったこともありました。しかし、何度も作品を読んでいくうちに、もしかするとお皿とその中身のようなものの関係に何かがあるのではないかと思いつきました。重要なのは文学としての中身であって、自分はその皿、グラウンドをつくるんだと。しかし、お皿にもいろいろな皿があるだろうと考えました。

和菓子を入れるには漆塗りの皿のほうがよく、白くてシンプルな皿であればお刺身を盛りつけることもできれば花をおくこともできる、というように中身と皿の関係性にいろいろな構図がありうるのです。建築を例に取ると、お皿が自作自演をしてしまうケースもあると思います。特にテクノロジカルなかたちを建築がもたねばならないというドグマをもっていると、中身に関してお皿が自作自演してしまったり、中身に対して中身の首を絞めてしまったりします。しかし、お皿が中身と無関係な状況で存在するというのも非常に寂しい話です。お皿の中身に対して、まったく一つのお皿でしかありえないということはなく、お皿に何か希望を託すことはできるような気がします。

そんなことをつらつらと考えていくうちに、上林さんの文学が回りの松林や空などに開かれているそこに、建築的な丘のようなものをつくろうと思ったんです。文学をビジュアルに展示するのは、難しいと思います。そこで、彫刻を二つ、焦点になるところに位置づけようと思ったんです。上林さんの代表作の一つに「ブロンズの首」がありますが、彼の胸像が残っているので、それをここに位置づけようと思いました。もう一つは、高知県立美術館で出会った彫刻家の大久保英治さんに、大方町の海岸から採取してきた流木を使って彫刻を上林さんの文学にちなんでつくってもらおうと思いました。

大久保さんにそのことを伝えたところ、大久保さんがしばらくしてスケッチをもってきて、「流木をつかってやりたいけれども、五年ぐらいすると腐ってしまうので、公共の建物だから擬木でつくらざるをえないのではないか」といいました。僕は、擬木では、イメージからすべての魂が抜けてしまうような気がしたので、「それだったら三年か二年に一度ずつ、この記念館のための作品を死ぬまでつくりつづけては」と提案しました。大久保さんは受け入れられるはずがないと話していたのですが、十五年間ならということでOKをもらって、三年ごとにつくってもらうことになりました。また、役目を果たして朽ちていく彫刻は、近くの松林の中に設置して、台風がきたあとにそれが海に戻っていくようにしたらどうかとも提案しました。「それは願ってもいない彫刻作品との別れ方だ」と彼が感激してくれ、町も同意してくれました。建築のミディアムの話から、ちょっと脱線しましたが、そういうことで現在、工事が始まっているところです。