アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

この後にお見せしますのは、最近の建物と計画中の建物で、少しくわしく一つ一つの作品について解説しようと思います。

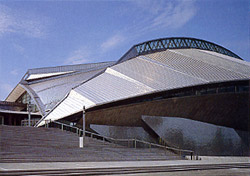

まず「藤沢市秋葉台文化体育館」です。さきほどちょっとお話ししましたように、建築の形態を考えるときに必ず寸法を考えなければいけない。ということは、かなり大きな大空間の体育館をそれまでに何回かやりまして、少しずつ曲線や曲面を使ってきたんですが、今回は、ぜひ二方向に曲面の建物をつくりたいと思いました。イメージとしては日本の茶釜みたいなものにあるような、ふくらみのある内部空間をつくりたいということが、そもそもの発想の第一にありました。実際にでき上がった体育館は、直径が大体70メートルです。

もう一つ、近代建築が持ち続けてきた間題のひとつに空に対する表情があるわけです。どういうことかというと、古い建築、特に公共的な建築は空に対して表情があったわけです。お宮にしてもお寺にしても、あるいはカテドラルにしても、みんな見上げたときに空に対して豊かな表情を持っていた。ところが、近代建築はこれがない。この藤沢の体育館で考えたことの一つに、やはりできるだけ空に対してある豊かな表情を持ったものをつくりたいという意識がありまして、そういうことが、たとえばトップライトの扱いなんかにも出てきています。

それから、藤沢の体育館ではステンレスを使おうと踏み切ったことも大事な要素なんです。ステンレスを使ったひとつの理由は、構造的に比較的有利であるという点です。つまり被膜として軽いということと、また藤沢というところは比較的海に近くて、空気に塩分を含んでいるということ、それが耐候性のあるステゾレスを使った理由です。それからもう一つは銀色ですね、金属のイメージの魅力だったと思います。最近ある外国の建築家が来て、「日本の建築界はシルバー時代じやないか」といったそうです。たとえば伊東豊雄さんの「シルバーハット」とか長谷川逸子さんの一連の建物であるとか、それから最近では原広司さんの「ヤマトインターナショナル」であるとか、見回すと、どの作品にもシルバーな色が目につきます。特に「ヤマトインターナショナル」は、形態だけでなくて、アルミという材料を使ってそれが空に対して発言している、そのロマンというものが非常にあの建築の魅力を支えているのだと思います。

われわれは、実際に設計していきますときに、しょっちゆう模型で検証していきます。大体かなり煮詰まったところでは100分の1の模型ぐらい、部分的に大事なところはより大きなスケールで模型をつくります。ただ模型の限度は、マチエールの細かい差が出ないことですね。藤沢の体育館はシルバータイルと打放しコンクリートとステンレスの3つの組み合わせでこの形態が構成されています。こうした設計の段階でも、もちろんすでにある程度頭の中でいろいろ材料を考え、決めているわけですが、シルバータイルがいいのではないかというようなことは、やはり現場で実際に建ち上がっていく建物を見ていく段階で、特に色なんかはそこで最終的に決めるという決定事項になっていくわけです。ですから、模型はあくまで形態と寸法関係のチェックであって、われわれのマチエールに対する決定は、どうしても現場において、実際にその空間の前に立ってみて、あるいは中に入って決定されていく場合が非常に多いようです。

藤沢の場合は、複雑な建物であったために30分の1の模型を、現場へ行ってからつくりました。大きくて安定性が悪いので、ちょうどあやつり人形のように天井から吊してあるわけです。30分の1ぐらいになりますと、人間が中に入ることができるわけですね。こういう模型は、複雑な建物になると、現場の作業に非常に重要になってくる。つまりこれをみんな見て初めて納得するというような納まりがでてくるんです。つまり図面に全部表現しきれない場合があるんです。大きな部材は全部工場で加工して持ってくるのですが、部品の細かいところは現場でチェックして切断したということもありました。そういうことの積み重ねでした。

ですから、こういう曲面体の建築をつくっていると、何がいちばんむずかしいところかというのがよくわかります。つまり観客席がおりてくるところと竜骨が上がってくるところと屋根がかぷさってくる、その付近がいちばん図面のかけないところなんですね。ですから、設計の当初から20分の1の模型をその部分だけつくって、それを見ながら図面をかいて、また図面をかいてから模型をつくり直す。その部分のガラスなんていうのは、この建物ができる数週間前に入ったガラスです。結局図面のときによくわからなかったところは、やっぱり施工の最後までよくわからないというところがありまして、そういう意味では非常に手づくり的な建物でした。

アルド・ロッシがたまたま来日したときに、この建物を案内したら、コンクリートと鉄骨がぶつかり合うところが非常に面白いといっていたのですが、ぼく自身もやはり異種の材質をぶつけるということが、建築に新しいエネルギーを生むことになるということを、いろいろなかたちで発見していった建物であったわけです。

さきほど慶応の図書館をやったときの話で、統一性のあるものということをお話ししたわけで、それと大変矛盾するようなんですが、もう一つ別な考え方が建築にあって、異種混合、異種のものの衝突によるエネルギーということが、建築の性格を決めていく上に大事だということを、実際にやって知っていくことになるんですね。

屋根を葺くステンレスは、厚さ0.4ミリ、幅40センチ、長さ20メートルに近い大きさのものです。ところが、これをクレーンで一枚ずつ吊り上げると、折れ曲がったり、重力がかかったりして、かたちがひずんでベコベコになってしまうので、何枚かのプレートを重ねて持ち上げ、ある間隔で何枚かずつ重ねて置いていきます。

そしてそれを一枚づつずらして、今度は下から自動熔接機で熔接していったわけです。大アリーナのほうは、ある幅までは真っ直ぐにしておいて、そうすると屋根全体が曲面体ですから、必ずどこかで調整する場所が必要になる。逆にいうとそれがひだをつくっていくわけですね。

建築というのは非常に面白いもので、大きなスケールのものを全部均質なものでずうっとつくっていくと面白くなくなるんです。100メートルの長さのものは、まず10メートルという寸法が感じられるような分節があって、その次に数メートル、二、3メートルがあって、それから50センチ、20センチというように、ちょうど古い歴史の建物を見ていますと、装飾がその役割を果たしているように、建築には必ず寸法のヒエラルキーが必要なわけです。藤沢の体育館でも、構成的にそういういろいろな小さな部材の寄せ集まりだということを、わりあいとはっきり表現していると思います。

ステンレスというのは、薄いと非常にでこぼこしてしわくちゃに見えるんですね。われわれも最初メーカーが屋根葺き材料として見本をつくって持ってきたときには、あまりにしわだらけなのでぴっくりしたんですね。結局それをどういうふうにして克服したかといいますと、わりと均一なしわをステンレスの表面に与えてしまったわけです。その結果、不均等なしわがかなり除去されて、実際には、近くに寄ると筋が見えるけれども、遠くから見るとしわにはならない表層を獲得することができたわけです。

ここら辺の間題は、技術とそれからいまいった何を建築に求めているかということとの間のいろいろなせめぎ合いで、一年というような研究期間を含めてやっとつくられていったということです。

ステンレスのような金属の屋根の特徴は、晴れた天気の時、エッジが空に溶け込んでいって、ある幻想性を与えるということだと思います。そういう幻想性をより自然に与えるために、藤沢の場合はこのエッジをいかに薄く見せるかということだと考えました。われわれはこれを「トンボの羽根」と称していたんですが、トンボの羽根のように屋根の端部のステンレスを透かしています。そういうディテールを常に考えてきました。

これをカブトだとかカブトムシだとか、あるいはカエルだとか風船だとか宇宙船だとか、人によってその印象はさまざまですが、われわれは、別にどれを追求してきたわけでもなくて、それはできたものが結果的に与えるイメージだったんではないかと思います。

金属というのは、昔それこそ鉄器時代から使っていた材料で、ステンレスこそ使いませんでしたが、われわれの人類の歴史の中で道具として非常に昔からあったものですね。なぜ道具に使われたかというと、かたいということ、それから正確である。ですから武器などに使われて、そこからある恐怖の気持ちさえ伝え得る材料になりました。ところが、ステンレスのようになってきますと、宇宙船とか飛行機とかいうように、むしろ未来を志向するものとして考えられる。したがって、金属というのは使い方によっては、古い過去にあった、かたいとか強いとかおそろしいとかいうイメージと、それから軽い、飛翔するとかいうような、わりと未来を志向するものと両方の面を持っている材料であるといえると思います。材料というのは、いまいったようにいろいろな意味で人々に与えるメッセージの根底にある大事な要因であるといえると思います。また、建築というのは遠くから見たときの印象と途中まできたとき、それから非常に目をこらしたときと、見え方によっていろいろな発言をしていくものじゃないかと思います。人間の手がなぜ面白いかというと、指紋があるし、手相でいうところのいろいろな線が入っているから面白い。そうでないとゴムの手袋と同じで、ゴムの手袋はいくら見ていても面白くない。そういうように皮膚の感じが必ず建築の表層にも同様に存在するのです。

藤沢の体育館は、シルバータイルと打放しコンクリートと金属の出会いの建物なんですが、そういった意味で、皮膚性を非常に強く持っていられた建築家は、数年前に亡くなられた村野藤吾先生だと思います。村野先生は、ぼく自身の意見では、日本の建築家の中では紙とか布すら大胆に使って、建築の表層にある皮膚感覚をつくられた数少ない建築家の一人だと思っております。

藤沢の大アリーナと小アリーナの間につなぎの空間があるんですが、ここで大事だったことは、屋根に軽い浮遊する感じを与えたので、ここでもやはり天井にそういう感じを与えたいということで、普通ですと、柱があって、梁があって、ラーメンで剛でつくっていくわけです。そのほうが経済的なわけですが、ここではあえて下からのキャンティレバーにして、ピンジョイントにしてあります。そうすることによって軽く屋根が上に乗って、そこで全体の表現の統一がある程度できるわけですね。お金のことを考えると、むしろそうでないほうが合理的なんですが、建築にはいろいろな選択があるわけですね。ぜいたくな材料を使うかわりに別なところでお金を使うという選択がもちろんあり得るわけです。この場合はかなり太い柱をつくり出して、それが空間を決定すると同時に、天井から分離するという手法を選んでいるわけです。

内部空間では、さきにお話ししました両方に向かってふくらんでいく空間をどうやったらつくれるかという意図が、最終的にはいろいろな材料とかものの組み合わせでできていったということを示していると思います。