アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

まず最初にご紹介するのは、「工学院大学125周年記念総合教育棟(2012年)」です。工学院大学には、新宿西口に建つ超高層ビルの新宿キャンパスと、八王子市中野町の山の裾野に広がる八王子キャンパスがありますが、この建物は八王子キャンパスの一角に建っています。新宿キャンパスは主に大学院生の教育に、八王子キャンパスは1、2年生の教育に使われています。2009年にプロポーザルコンペが行われ、僕たちはL型の建物が4つ集まった構成の校舎を提案しました。

この考えの背景を少しだけお話ししたいと思います。みなさん、「家族ゲーム(1983年)」という映画をご存知でしょうか。これは、僕たち世代にとってたいへん印象的な映画で、森田芳光(1950〜2011年)監督が、受験生を抱える家族の日々の確執をユーモラスに描いたものです。この映画に、家族が横並びになって食事をしている非常に有名なシーンがあります。普通、家族で食事をする時は、向かい合ったりテーブルを囲んだりしますよね。この映画は、このワンシーンによって、家族間に起きているさまざまな緊張感や、ぎくしゃくとした微妙な関係を描ききったことが何よりも痛快でした。つまり、家族が食事をする時には、その関係性にふさわしいテーブルと椅子の配置があるだろう。逆に言えば、学生が学食で食事をするのであれば、横並びでも別に構わない。つまりここでお伝えしたいのは、テーブルや椅子そのもののデザインよりも、テーブルと椅子の並び方を考えることの方が重要な場面があるということです。同じように建築の設計においても、その場に生起するコミュニティにとって、人と人との関係や、場所と場所との関係をどうつくるかの方が大事な場合もあるわけで、それをひとつひとつその土地に合わせて、丁寧に積み上げていくことの方により力を注ぎたいと日々考えています。ただ、先ほどの映画の家族が横並びで食事するような、不自然に思える関係性は現実にはたくさん存在しています。たとえば、集合住宅でも住人がお互いにまったく関係を持たないかたちで並んでいたり、それは大学キャンパスでも同様で、教室や研究室、教員室などの部屋が廊下でただ繋がれているような、なんの関係性も生み出さない建物はたくさんあります。しかし、はたしてそんな構成が本当に大学にとってふさわしいのでしょうか。それを、根本から問い直そうというのが、今回のプロジェクトのひとつの狙いでした。

大学の起源は、橋のたもとで講釈を始めた人のもとに話を聞きに人が集まってきたのが始まりだと言われています。そこからしだいに教室が必要になり、校舎が必要になり、さらにはキャンパスが必要になって今のようなかたちとなったのですが、どのように人が集まり、どのようにその人たちが向かい合うのかを考えることが、大学の設計においてたいへん重要だということは、現代においても変わっていないと思います。そこで、単純な片廊下型の建物をL型に曲げ、4棟のL型の建物の教室群が、それぞれお互いに向かい合うように配置することを考えました。こうすることで、たとえば先生と学生が1対1で論文の指導をしたり、あるいはゼミで数人の学生が集まってディスカッションするなど、大学におけるさまざまな人の集まり方が常に体感できるようにしたわけです。

それからもう一点、都市計画的な視点として、キャンパス全体にとってこの建物がどうあればよいのかも同時に考えました。キャンパス内には、キャンパスモールという新しく整備される東西のシンボリックな通りと、日常的によく学生が利用する南北の通りがあり、その交差点が今回のプロジェクトの敷地になります。そんな場所ですから、敷地の角がたいへん重要だということは早い段階から意識していました。L型の建物を4つ向かい合うように計画すると同時にそれぞれの敷地の角に空地を設け、その場所の特性に合わせて、広場や車寄せ、テラスや駐輪場とすることにしたのは、そのようなアーバンデザインとしての検討の末に導かれたことです。

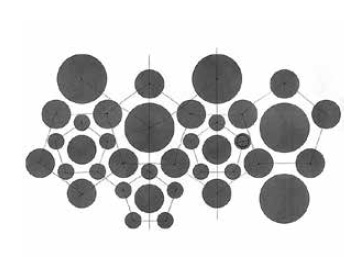

実際のところこの案にたどり着くまでかなりの試行錯誤を繰り返しました。プロポーザルコンペでしたから、案の検討期間は1ヵ月半から2ヵ月と短く、その間に大量のスタディ模型をつくり、必死になってさまざまな案を検討しました。何か条件がひとつ変わるとそのつど模型をつくり、人と人との関係はどうなるか、場所と場所の関係としてどんなことが起きるかを繰り返し検討しました。

L型の建物が4つ集まった中央には、パッサージュという通り抜け通路が設けられています。そこではさまざまな教室や部屋が向かい合っていて、お互いの活動の様子が常に見えます。休み時間に勉強をしていると反対側の教室が見えたり、ラウンジで休憩をしていると反対側に自分の好きな人を見つけたり、さまざまな関係が随所で築かれています。他者の活動を感じながら自分の授業に専念する、そんな社会性を育む場であることも大学の空間としてはとても大切なことだと考えていたからです。

しかし、実はプロポーザルコンペの段階で本当にこの案を受け入れてもらえるかと多少不安もありました。こんなふうに教室同士が向かい合っている状況では、学生が気が散って授業に集中できないという指摘も必ず出てくるだろうと身構えていたのですが、意外とそういう話は出てきませんでした。そのため設計が進むにつれて逆に僕たちの方が、教室同士がこんなに近い距離で向かい合っているということがまだ理解してもらえていないのではないかと不安になって、思わず「このプランでは、教室同士が向かい合っていますが、授業に集中できないなどの心配はありませんか」とこちらから聞いてしまいました(笑)。するとある先生が「大丈夫ですよ。集中できない学生は、どんなところでも集中できませんから」と。励ましなのか諦めなのかは微妙ですが、いずれにしても僕たちの案がちゃんと理解してもらえていることは確認できました。

もうひとつ、これは設計の途中で考えたことなのですが、工学院大学は2012年の10月31日に創立125周年を迎え、日本で初めての建築学部がつくられ、そのタイミングに合わせてこの建物が竣工するので、この建物を建築の教材とすることにしました。素材の使い方や構造形式などを、適材適所に使い分け、なぜこの材料を使ったのか、なぜこの構造形式を選択したのか、ということにきっちり説明をつけられるようにしたのです。たとえば、スパンの大きな部屋にはプレキャストコンクリートの床板を用い、スパンが小さい部屋に対しては現場打ちのコンクリートを用いる。あるいは、広場側のファサードにはアルミサッシを使い、パッサージュ側のお互い向かい合うファサードにはスチールサッシを用い、外を見る窓は大きなフィックスの窓に、換気用の窓には外倒しで開放できる窓など、用途に応じて使い分けていくことも考えました。そうすると、建物の成り立ち方が素材や機構、構造などによって素直に立ち現れることになります。結果的に、同じような教室であっても、部屋ごとに微妙に仕上げや壁の位置などが異なり、単純でありながらも場所ごとの多様性に溢れた、どこもかしこもが教材となった建築が生まれました。

広場側の廊下のファサードには、高速道路の遮音壁などに使われる有孔折板を用いて、日射遮蔽と視線の制御をしています。有孔折板という材料は、非常にありふれた工業製品ですが、少しだけディテールや穴の開け方を変えることで劇的に見え方が変わり、どこかカーテンのような優しい表情を持ったものになっています。穴の開け方については、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムのデザイナーになった野老朝雄さんと一緒に考えました。野老さんと僕は20年来の友達なのです。野老さんのずいぶん昔の作品に、現代の唐草と言ってもよい作品があり、それはひとつの唐草のパターンが、どんどんどんどん繋がっていくものです。彼は単純な図形が単純な原理で繋がり、全体として多様なかたちをつくっていく図形のおもしろさをひたすら追求している人ですが、この有孔折板の穴の開け方も、基本的には同じ考え方でできています。その姿勢は、僕たちの「工学院大学125周年記念総合教育棟」の考え方にも通じています。単純な片廊下型の建物が、その新たな関係性を築くだけで、まったく新しい場や空間が生まれる、このような既存の環境や形式を読み替えて新たな紋様や空間を生み出していく、それこそが本当の意味での創造なのではないかと考えています。

大学とは、そもそもどういう場所なのかをゼロから考えてみることで見出された、新しい建築の形式でもあります。