アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

次は地球の目方を支える柱です。へラクレス以来、地球の目方を支える神がいた。だから建築の本質は悲劇的なものなんだといわれている、その張本人の柱です。しかし、現実には、がっちり支える柱というものは、いまや流行りませんね。というかそれほどそんな柱は存在しません。おそらく、宇宙ロケットみたいなものが現代の一番すごい柱なんじゃないでしょうか。NASAへ行って聞いた話なんですが、おもしろい話があります。大きな四角い箱状の宇宙ロケットの組立工場があります。ここからレールが敷かれて発射台にロケットは立ったまま移動していくんですが、そのレールの舗装だけで一五メートルの深さまでコンクリートが打たれているんです。その組立工場の中で、あるとき雨は降ってない曇り空だった日に、前面の大扉を開いてロケットをつくっていたら、部屋の中は外部より暖かいために、内側へ雲が入り込んで工場の中で雨が降り出したというんです(笑)。それであわててドアを閉めたという話なんです。柱のすごさなんていうのは、この辺に代表されるわけです。これは、もちろんアメリカという国力を表現する柱であるわけです。街の中に大きな柱を立てて俺はえらいんだという人はアメリカにももういまやいなくなっています。まあ、メタボリズムあたりまでは、まだいらっしやいましたけれど、現代の私たちが考える柱というのは、もっとちがってきていると思います。

たとえば「サン・ドミンゴの修道院」の柱を見ますと、ズラーッと三本柱を並べてきてなぜか一本よじれてビッコひいてる柱があるんです。こんなものを入れざるを得なかったというところに、人間を考えるヒントが感じられます。柱の問題というのは、単一であるときよりも、それが並んでいったときにもっと大きいと思います。並んだ柱の究極的な美しさを示したのがブルネレスキなんです。たとえば「捨子養育院」の壁の上部に小さな子供のメダルが並び、両端には柱の半分がついている。そして真ん中にシンメトリーを表すものがついて、それで完結している。そういう意味ではギリシア神殿に相通じるわけですが、しかし、ルネッサンス期になって神殿ではなくて、人の住居をつくるとなると、たとえば中庭も欲しいということになる。そこでどう解決されたかというと、ミケロッツィの「パラッツオ・メディチ・リッカルディ」を見ると、柱のピン角の処理によって、建物は華奢で不安定に見えてしまう。そして上のほうの窓も左右ふたつが寄ってきている。それはどうしてかというと、柱の心と心とをモデュールにしているからなんですね。だから柱の心ですべてを割りつけていくと、なにか大変むずかしい間題が起きてしまうんです。ルチアーノ・ラウラーナの「パラッツオ・ドゥカーレ」ではそういう間題を、柱も壁も全部均一でまわす、そして壁に順位というかランクをつけて、その壁が集まって建物ができるという解決をしているわけです。ブルネレスキのあとには反ブルネレスキが続くんです。しかし、解決としてはこうした順序づけによって説得力は出たといえると思います。ミケロッツィ一がブルネレスキ流でラウラーナは反ブルネレスキ流です。

たとえば、非常にマイルドな美をつくったパラディオのやったこととミースのやったことは意外と似ているんですね。ミースも自分でいっていたほどには徹底していなかったんじゃないかと思うんですが、たとえば、パラディオのコーナーで同じ柱を三本建てて解決しています。ところがミースの場合は、柱の前にサッシュをふたつの面で使い分けて取りつけているんです。ところが別々に取りつけると角が立ってしまうので、その仕上げを同じにすることで処理しているわけです。いわゆるミースの有名なコーナーのディテールなんですが、それは、パラディオが三本にしたということと似ていると思うんです。ユニバーサル、均一ということからいうと、ある部分だけ三本柱が立っているということで、間題解決として不徹底なんですね。しかし口当たりよくまとめられているわけです。ミースというのも意外とそういう人だったんじゃないでしょうかね。

こうした折衷案をとらなかったということとして、コルビュジエとカーンは評価できると思いますね。コルビュジエはギリシャ神殿と同じ一本柱です。その上にしかも大変重いものが乗っているという表現をする。カーンのほうは、このユニットとこのユニットという形で、それぞれのユニットの接合点に二本柱を用いる。そういう秩序のある手法というか、ヨーロッパ建築の持つ手法は意外と教えてくれる先生がいなかったと思う。たとえば、カーンの「キンベル美術館」で、どうして二本の柱があって、その間に平らな天井がはまってるのか、というような部分にカーンのえらさというか、ヨーロッパ建築の伝統というか、ボザールの伝統が生きているということを感じるんですね。

そういう意味においてカーンは評価されるべきだと思います。カーンというと、コンクリートの打放しとフローリングの床という仕上げのよさそのものを特徴として見てしまいがちです。仕上げのよさというより構成そのものを、装飾であり、構造であり、どっちかわからないというようにしていく、ヨーロッパ建築の伝統というのを、カーンのキンベルは現代建築の中でもっともよく表しているんだと思います。

こうした問題を解決するには、二本の柱をセットでまわせばどういう形にしてもできるんじゃないかと思ったんです。自分としては大発見のような気がしてある住宅を設計しました。ところがミケランジェロが「ラウレンティアーナ図書館」の中の階段室でそれをやってるんですね。二本のセットがくずれないでまわっていってるんです。それでぼくも柱を二本のセットにして小さな住宅をやってみました。これも、ジャーナリズムにはぼくの設計趣旨をよくわかってもらえなかった作品のひとつなんです(笑)。いまいったように、この作品の持つ意味は、ヨーロッパの古典の柱の間題という、おそらく中心の間題であろうと思うんです。パラディオがやればもう一本つける、ミースがやれば柱をつき出す、だからぼくのこれはカーンに近いものだという風に思っています。それで、この作品には「反ブルネレスキハウス」とタイトルをつけました。

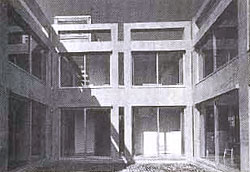

この住宅は耐震壁がないんです。その代わりに二本の柱を外側でつなぎ合わせて横力をとるようにしています。夜になるとその間から光がむれてきます。横力をとるためにパネルが出ています。フレームのスタディとしては、小住宅としてはよくできていると思います。コーナーからは光が入っています。テーマとしては、このコーナーをどうするかということだったんですね。本当はコンクリートをピン角同士でやって納めたかったんですが、面をとってガラスをはめています。時間の移動、太陽の変化に建築が反応するということで、「反ブルネレスキ」というテーマを一番よく表す部分です。

柱を使って、もう少し大きな宇宙と建築を対応させてみようとしたのが、「54の柱」という54シリーズの第三作にあたる、結婚式場の建物です。直交座標なんかこの世の中にないということを表しています。水平にきたものがあるところから落下したり、斜めに落ちたりしています。それから、ここでは疎密ということを表現しています。下のほうが密で上のほうが疎です。均等配置というのはやはり楽なんですね。しかし、あくまで私たちは私たちのセンスで、疎密だったり、クロスしたりしているわけです。この形は室内側に思わぬメリットを持たらしたんですが、いろいろと柱のちがいによって窓の切り取り方に変化ができるわけです。コンクリートでこれだけ変化を持った数奇屋というのができたんで、ぼくとしては少なくともこの問題だけに限っていえば利休を超えたんじゃないか(笑)と思っています。さらに、このコーナーの処理は反ブルネレスキも超えたと思っています。

日本人はフレームには大変なじみが深いんですね。神社の鳥居がまずあります。水平材が二本ついているのが定石です。そこに加工されて段差がついてくると仏教になっていくんです。日本人がフレームといったときに思い浮かべるものと、アメリカ人が思い描くものはちがっているんですね。普通、フレームといったら柱と梁がついたものです。国によっていろいろバリエーションがあるんですね。厳島神社の海中の鳥居が象徴するものとか、京都の伏見稲荷の鳥居がズラーッと並んだものとかが、日本独特のウレームですね。この考え方を使って「高橋邸」というのをやりました。吉祥寺にあります。これも耐力壁のない家です。鉄骨の貫でフレームがとまっているという家です。貫を使って同縁をやめることで多少コストダウンができています。この考え方をもう少し発展させて三階建てなので貫だけではもたないために、それを斜めのバットレスにして、コールテン鋼を使ってやった作品があります。青山に建つ「黒いバットレス」という家です。